塑料也能做电池! 小米汽车固态电池即将落地?

- 2025-07-01 18:23:53

- 856

大家好,我是电动车公社的社长。

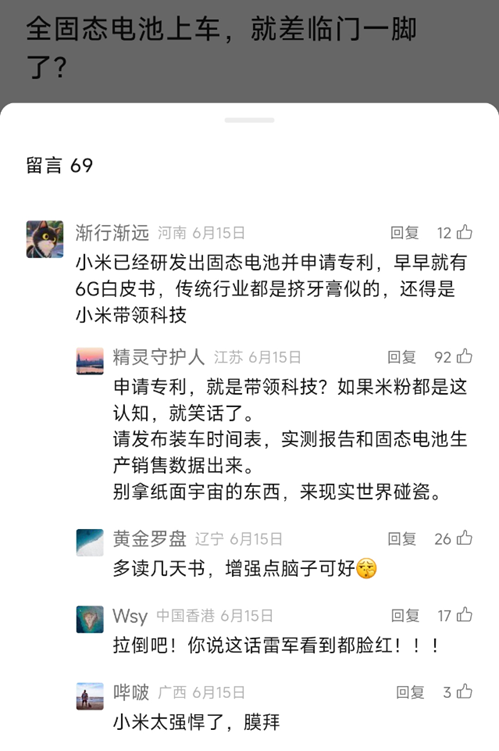

前段时间,这篇关于固态电池的文章《全固态电池上车,就差临门一脚了?》收获了不少小伙伴的留言,足以看出大家对前沿技术的关注度。

但没想到,评论区竟然因为“小米已经研发出固态电池并申请专利”,引起了大家广泛的讨论。

你说这事巧不巧?

上一篇固态电池的内容受限于篇幅,只和大家聊了聊呼声最高的硫化物电解质,另外两种技术路线氧化物和聚合物电解质则是挖了个坑,打算以后有机会再讲。

而小米这次公开的固态电池专利,正是聚合物电解质路线!

那么,小米为什么要选择三种固态电解质中,距离量产落地进度相对较慢的技术路线?又究竟是通过什么方式、优化了哪些问题的?

今天我们就借此机会,来聊聊聚合物电解质前世今生。

01. 一门让塑料导电的学问

在具体讲小米全固态电池之前,我们先对聚合物电解质来一个初步的了解。

所谓聚合物,其实就是小学二年级专门学过的有机高分子材料,是由一种或几种有机分子团,通过共价键连接聚合成的大分子非金属材料。

通俗点来说,咱们平时生活中看得见摸得着的塑料袋、轮胎橡胶、水路白色管道、尼龙线等等,都属于比较常见的聚合物。

实际上,早在上个世纪70年代,就已经有科学家开始研究拿聚合物充当电池电解质了。

1973年,美国科学家莱特等人首次发现了聚氧化乙烯(PEO)和氯酸锂(LiClO₄)混合形成络合物之后,就会具有一定的离子导电性。

原本是绝缘体的塑料,在经过特殊处理之后竟然拥有了导电能力,变成了导体,这在当时打破了科学家们的认知。

科学家们进一步研究发现,PEO材料中有一种名为“醚氧链”的东西,可以与锂离子相结合,形成一种螺旋结构的通道,锂离子就可以顺着通道进行自由移动,这就解释了塑料导电的秘密。

可就算塑料能导电,它终究还是塑料,在室温之下的导电率依旧十分微弱,大约为10⁻⁷~10⁻⁸ S/cm,仅为普通电解液的100万分之一。

电导率的高低直接关乎电池充放电性能,如果拿当时的PEO去做电池的话,既充不进去电,也放不出电,和一块板砖没什么区别。

后来,法国科学家阿曼德团队发现,虽然室温之下PEO和LiClO₄络合物导电率较低,但将其温度加热到40~60℃时,其导电率可以显著提升100倍之多!

当时的科学家们,一直没搞明白这一现象背后的原因。

直到法国材料学家贝尔热教授通过核磁共振技术,才发现PEO的高结晶度是其室温导电率低的主要原因,而加热恰好可以降低其结晶度。

虽然加热后的PEO,距离替代锂电池电解液还有不小的差距。但这却让科学家们看到了技术改进的方向,也让聚合物电解质第一次被提上日程。

(PEO基电解质电导率随温度变化曲线示意图)

到了1990年,波兰科学家安杰伊·高茨提出了采用偏二氟乙烯-六氟丙烯作为聚合物电解质的方案,将聚合物制备成微孔结构,再用电解液进行浸润,形成类似浸湿海绵的样子,充当电解质。

相比传统PEO,这种方案即便是在室温下,电导率也与传统电解液十分接近。(毕竟导电的本质上依旧是电解液嘛)

最重要的一点是,这款电池成功解决了传统液态电池漏液的安全风险,使其成为了人类历史上首次商业化应用的聚合物电池,应用在了部分手机、相机等小型电子设备上。

不过由于微孔结构在充放电过程中会逐渐闭合,导致电池寿命十分短暂,循环200次后容量就会衰减30%,后来就逐渐被市场抛弃了。

不难发现,正因为聚合物电导率低的问题,使得聚合物固态电池不得不掺杂一些其他物质。

因此,科学家们一直在做各种各样的尝试,比如掺杂氧化铝、锂镧锆氧等等氧化物,或是混合诸如像聚碳酸酯、聚硅氧烷这样的其他聚合物。

种种尝试都是为了优化两个核心问题,一是怎么把电导率提上去,二是怎么满足更好的机械性能,延长使用寿命。

到了2011年,全球首个聚合物电池在电动汽车上的商业化案例诞生了。

一家名为“博洛雷”的法国公司,出品了一款PEO基的聚合物电池,电解质由PEO薄膜卷绕而成,PEO里具体掺杂了什么成分并未公布。正极采用磷酸铁锂,而负极没有选择最常用的石墨,而是选用了锂金属,为的是尽可能地提高能量密度。

后来这款聚合物电池,搭载在了巴黎及周边城市的共享汽车Bluecar上,一共投放了2900辆:

这台酷似奇瑞小蚂蚁的小车电池容量可达30kWh,续航里程250km,仅需1.5小时即可充满电。要知道这可是15年前!水平可以说是非常不错了。

不过有些蛋疼的是,每次Bluecar在启动之前,都需要外部连接加热器,将聚合物电池加热到60-80℃才能正常工作。

这样看来,博洛雷也并未彻底解决室温下聚合物电解质导电率低的硬伤,最终也没能实现大规模的商业化推广,只能说是在成功路上一次勇敢的尝试。

02. 小米固态电池长啥样?

前面铺垫了这么多,再来看看小米的固态电池专利(CN120149317A)到底讲了些什么。

这项专利的核心发明人,是复旦大学高分子科学系博士赵则栋团队,一直专注于固态电解质材料与电池技术研究。

目前,小米汽车目前已经搭建了超300多人的电池研发团队,其中不乏来自松下、LG化学等20位技术专家。

而这次的小米固态电池专利,恰恰是小米汽车电池团队与复旦大学“产学研”协作模式的成果。

小米固态电池属于PEO基的聚合物固态电池,通俗点说就是拿塑料做的电池。

PEO中掺杂的核心元素为“双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSi)”,一种具有较高导电率和电化学稳定性的有机锂盐,呈白色结晶或粉末状。

具体PEO和LiTFSi的混合比例为20:8,也就是PEO占7成,有机锂盐占3成。

正负极可适配的材料有很多,其中正极可采用钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等等,如果追求能量密度,也可以上更高能的富锂锰基,负极使用石墨或硅碳皆可。

毕竟PEO本身不易燃,在有了安全性保障下,就能放开手脚在正负极材料上做文章了。

虽然电极材料上大都是我们熟知的,但结构上却很有讲究。

电极结构优化,恰恰是这项专利提升聚合物电池电导率的关键。

简单来说,就是给电极做了一下“挖槽”处理,然后再把聚合物电解质灌注到挖好的槽中,渗透到电极三维空隙内部,形成一个电极与电解质的混合体。

电极和聚合物电解质材料混合比例大概12:1至8:1,然后经过干燥、烧结形成特制的电极片,正极负极均进行类似的操作。

这样一来,就相当于电极在内部构建了一个锂离子的传输通道,同时还可以缩短电极与电解质之间的离子传输路径,起到减少电阻的作用。

除了电极以外,电芯的制作也是另一个重中之重。

目前市面上大多数使用电解液的动力电池,采用的都是方形电芯。而小米固态电池专利中制成的电芯,则采用的是圆柱电芯。

圆柱电芯目前市面上已经不太常见了,一般只在特斯拉等车型上才能见到。

根据专利中的描述,其圆柱电芯的制作方法,是将正负极材料、导电剂、粘接剂涂在玻璃基板上,形成均匀的薄膜,然后进行前面所提到的电极挖槽、电解质灌注、烧结等操作。

然后将带固态电解质、正极、负极的薄膜,通过卷绕的方式形成圆柱体,控制机械张力确保层间紧密贴合,起到减少界面阻抗的目的。

接着还要在一定温度下对卷绕好的材料进行热压,起到消除薄膜褶皱,增强机械稳定性的目的。

最后,将卷轴横着切成一段一段,在正负极叠放上铝箔或铜箔等集流体,再进行抽真空、高温静置、高温化成分容等收尾工作,圆柱电芯的基本结构就制作完成了。

之所以采用圆柱电芯,个人认为可能是由于圆柱电池构成电池包之后,可以更灵活的进行串并联,利于电池包实现更大的充放电倍率。

毕竟最终制成的聚合物圆柱电芯,室温下电导率虽然接近10⁻³ S/cm量级,但距离液态电池的10⁻² S/cm电导率仍然是存在一定差距的。

除此之外,这款聚合物电池还有一个尚待解决的硬伤,就是循环寿命问题。

根据专利中对电池测试的描述,在0.33C充电倍率不高的情况下,电池循环200多次之后就会衰减到80%。

相比之下,最常见的磷酸铁锂电池,容量到80%的循环寿命高达2000-3000次。

至少从循环寿命上来看,这款聚合物圆柱电池还远远达不到量产上市的水平。

影响循环寿命的原因,专利中并未提及,个人猜测依然是固态电池的通病“界面问题”在其中作祟。

也就是电池充放电次数多了以后,电极和电解质之间会产生缝隙,导致类似插座虚接的问题。

所以说,聚合物固态电池距离真正商业化量产落地,仍然任重而道远。

03. 写在最后

说了这么多,再简单和大家聊一聊为什么最先量产落地的固态电池是硫化物电解质,而不是聚合物电解质。

虽然二者共同的优势都是材料不易燃,同时延展性能较好,界面问题相对比较好解决。但最核心的因素,是材料本身的性能差异:

硫化物电解质天生电导率就高,不需要加热就能达到与电解液持平的水平,更有利于实现高速充放电。

尽管硫化物电解质化学稳定性较差,一旦暴露在空气中会与空气中的水发生反应,产生“臭鸡蛋”味有毒气体硫化氢,对电池安全性提出了更高的要求。但好歹能通过更严密的电池封装,分子包覆技术等方式进行优化。

而聚合物电解质这边,尽管PEO等聚合物在生产成本上具有一定优势,但受制于性能,从诞生以来就一直在和提升电导率做斗争,需要掺杂导电率更强的物质构成复合电解质,才能补齐自身的短板。

这相当于在起步阶段,聚合物就比硫化物要慢了半拍,至少短期内想要实现全固态电池商业化量产,难度很大。

但考虑到小米从宣布造车至今才不过4年,就在纽北赛道拿下了纯电量产车第一、原型车总榜第三的强悍成绩,押注聚合物方案的小米,很可能会给我们带来新的惊喜。

但社长想说,人类对技术的探索,脚步一直没有停下过。在现有的科学条件下,我们仍然有许多尚未尝试的思路,也有很多尚未进入的新领域。

或许在未来的某一天,看似不可能实现的技术,也会像初升的太阳一样,取得突破性的进展。

- 上一篇:袁记云饺门店回应肉馅有小虫爬

- 下一篇:丑